宇宙産業は今、世界的に大きな注目を集めています。かつては政府主導の国家プロジェクトが中心でしたが、近年では民間企業が主役となり、革新的な技術とビジネスモデルで宇宙産業を牽引しています。日本でも2023年から2025年にかけて複数の宇宙ベンチャー企業が株式市場に上場し、投資家や一般の人々からの関心が高まっています。

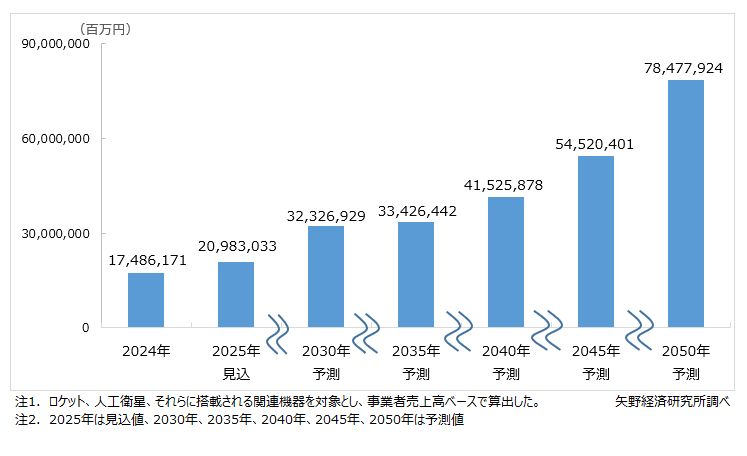

日本政府も宇宙産業の振興に積極的で、10年間で1兆円規模の宇宙戦略基金を創設するなど、国を挙げて宇宙ビジネスを後押ししています。(※1)2050年には日本における宇宙産業の市場規模が78兆円に達するとの予測もあり、今後さらなる成長が期待される分野です。(※2)

本記事では、宇宙ビジネスに取り組む日本の上場企業について、詳しく解説していきます。投資を検討している方、宇宙産業に興味がある方は、ぜひ最後までお読みください。

※1 出典:JAXA 宇宙戦略基金

日本の宇宙ビジネス市場の現状

宇宙産業の市場規模と成長性

世界の宇宙産業市場は年々拡大を続けており、民間企業の参入により新たなビジネスチャンスが次々と生まれています。日本においても、政府の支援策や技術力の高さを背景に、宇宙産業は成長分野として位置づけられています。

特に注目すべきは、宇宙開発がもはや一部の巨大企業や国家機関だけのものではなくなってきたという点です。小型衛星技術の進展やロケット打ち上げコストの低下により、スタートアップ企業でも宇宙ビジネスに参入しやすい環境が整ってきました。

政府による支援体制

日本政府は宇宙産業を国策として重視しており、宇宙戦略基金の創設をはじめとするさまざまな支援策を実施しています。2024年には宇宙戦略基金の技術開発テーマの公募が開始され、国内における宇宙技術の獲得や宇宙産業の発展に向けた方針がより明確になりました。

こうした政府の後押しもあり、日本の宇宙ビジネスは「国策テーマ」として投資家からも注目を集めています。

日本で上場している宇宙ベンチャー企業

株式会社ispace

上場市場: 東京証券取引所グロース市場

上場時期: 2023年4月

証券コード: 9348

ispaceは「人類の生活圏を宇宙に広げる」というビジョンを掲げ、月面探査と月面開発の事業化に取り組む日本発の宇宙ベンチャー企業です。日本の宇宙スタートアップとして初めて株式市場に上場したことで大きな話題を呼びました。

事業内容と特徴

ispaceの主力事業は月面探査プログラム「HAKUTO-R」です。このプログラムでは、月面着陸船を開発し、月への輸送サービスを提供することを目指しています。2023年4月に実施されたミッション1では、月面着陸には至らなかったものの、貴重なデータと知見を獲得することができました。

同社は、このミッション1で得られた成果を活かし、2024年以降にミッション2を実施する計画を進めています。月面開発は長期的な視点が必要なビジネスですが、将来的には月面での資源探査や輸送サービス、月面基地の建設など、多岐にわたる事業展開が期待されています。

投資のポイント

ispaceは月面開発という壮大なビジョンを持つ企業であり、成功すれば大きなリターンが期待できる一方、技術的なリスクも伴います。長期的な視点で宇宙産業の成長を信じる投資家にとっては魅力的な銘柄といえるでしょう。

QPS研究所 – (株式会社QPS研究所)

上場市場: 東京証券取引所グロース市場

上場時期: 2023年12月

証券コード: 5595

背景: 九州大学発の宇宙ベンチャー

QPS研究所は「九州に宇宙産業を根付かせる」という志のもと、2005年に設立された九州大学発の宇宙ベンチャー企業です。日本の宇宙スタートアップとして2番目に上場を果たしました。

事業内容と技術力

QPS研究所の強みは、小型SAR(合成開口レーダー)衛星の開発と運用です。SAR衛星は、光学衛星とは異なり、夜間や悪天候時でも地表を観測できるという大きな特徴を持っています。

同社は小型SAR衛星「QPS-SAR」シリーズを開発し、地球観測データの提供サービスを展開しています。2025年7月には10号機の初期機能確認に成功するなど、着実に衛星コンステレーション(複数の衛星による観測網)の構築を進めています。

ビジネスモデルと市場性

QPS研究所は、衛星データを販売するだけでなく、そのデータを活用したソリューションサービスも提供しています。具体的には、インフラ管理業務の高度化や効率化、災害監視、農業支援、海洋監視など、さまざまな分野での応用が期待されています。

全天候型の地球観測という独自の強みを持つQPS研究所は、民間企業や政府機関からのニーズを着実に掴みながら成長を続けています。

アストロスケールホールディングス – (株式会社アストロスケールホールディングス)

上場市場: 東京証券取引所グロース市場

上場時期: 2024年6月

証券コード: 186A

特徴: スペースデブリ除去の世界的リーディングカンパニー

アストロスケールホールディングスは、宇宙ゴミ(スペースデブリ)の除去という、宇宙ビジネスにおいて極めて重要な課題に取り組む企業です。日本の宇宙スタートアップとして3番目に上場を果たしました。

スペースデブリ問題とは

宇宙空間には、使用済みの人工衛星やロケットの破片などが大量に漂っており、これらは「スペースデブリ」と呼ばれています。スペースデブリは秒速数キロメートルという高速で移動しており、運用中の人工衛星や国際宇宙ステーションに衝突すれば、深刻な被害をもたらす可能性があります。

宇宙開発が進むにつれてスペースデブリの数は増加しており、将来的に宇宙空間の持続可能な利用を脅かす問題として国際的に認識されています。

事業内容と技術

アストロスケールは、スペースデブリを回収・除去する技術やサービスの開発を行っています。具体的には、デブリに接近して捕獲し、大気圏に突入させて燃焼処理する技術や、軌道上での衛星の寿命延長サービス、燃料補給サービスなどを手掛けています。

同社は2025年4月、米国の連結子会社が米国宇宙軍から受注していた燃料補給衛星の契約変更により受注金額が増額されるなど、官民双方からの受注実績を積み重ねています。また、2024年12月には商業サービス用衛星の契約締結の遅れにより業績予想を下方修正したものの、長期的な成長が見込まれる分野であることに変わりはありません。

市場性と将来性

宇宙ビジネスの発展に伴い、スペースデブリ除去のニーズは今後ますます高まると予想されています。各国政府や宇宙機関、民間企業が対策の必要性を認識しており、アストロスケールは世界的なリーディングカンパニーとしての地位を確立しつつあります。

Synspective(シンスペクティブ)-(株式会社Synspective )

上場市場: 東京証券取引所グロース市場

上場時期: 2024年12月

証券コード: 290A

特徴: 国内4社目の宇宙ベンチャー上場企業

Synspectiveは、2024年12月に東京証券取引所グロース市場へ上場した、日本で4番目となる宇宙ベンチャー上場企業です。同社もSAR衛星を活用した地球観測サービスを展開しています。

事業の特徴

Synspectiveは、独自開発の小型SAR衛星を運用し、高頻度かつ高精度な地球観測データを提供しています。防災、インフラ監視、都市開発、農業など、幅広い分野での活用が期待されています。

アクセルスペースホールディングス(株式会社アクセルスペースホールディングス)

上場市場: 東京証券取引所グロース市場

上場時期: 2025年8月

証券コード: 402A

特徴: 国内5社目の宇宙ベンチャー上場企業

アクセルスペースホールディングスは、2025年8月13日に東京証券取引所グロース市場へ上場した、日本で5番目となる宇宙ベンチャー上場企業です。2008年に設立された前身の株式会社アクセルスペースから発展し、小型衛星の開発と地球観測データの提供を行っています。

事業の特徴

アクセルスペースは、2つの主要事業を展開しています。

AxelLiner事業では、企業や政府機関向けに小型衛星の開発から打ち上げ、運用までをワンストップでサポートするサービスを提供しています。顧客のニーズに合わせたカスタマイズが可能で、特に政府系機関からの受注実績があります。

AxelGlobe事業では、自社で開発・運用する小型光学衛星を使って地球観測画像データを提供するプラットフォームを展開しています。高頻度で地球を撮影し、そのデータを様々な産業で活用できる形で提供しています。

技術力と将来計画

アクセルスペースは独自開発の小型衛星技術に強みを持ち、コンパクトながら高性能な衛星の製造を実現しています。2026年には新型衛星7機の打ち上げを計画しており、衛星コンステレーションの拡充によってさらなる事業拡大を目指しています。

上場初日の株価は公募価格の2倍となる751円をつけるなど、市場からの期待の高さがうかがえます。

大手企業の宇宙ビジネス参入

宇宙ビジネスに取り組んでいるのは、スタートアップ企業だけではありません。日本の大手企業も積極的に宇宙産業に参入しており、その技術力と資金力を活かして重要な役割を果たしています。

三菱重工業(7011)

三菱重工業は、日本を代表するロケット「H-IIAロケット」や「H-IIBロケット」の製造を手掛けてきた実績を持つ企業です。現在は次世代の主力ロケット「H3ロケット」の開発・製造を進めており、日本の宇宙輸送システムの中核を担っています。

ロケット事業だけでなく、人工衛星の製造やその他の宇宙関連機器の開発にも携わっており、宇宙ビジネスにおける重要なプレイヤーとなっています。

三菱電機(6503)

三菱電機は、人工衛星の製造において長年の実績を持つ企業です。通信衛星、気象衛星、地球観測衛星など、さまざまな種類の人工衛星を製造しており、高い技術力を誇っています。

宇宙分野における電子機器や通信システムの開発にも強みを持ち、日本の宇宙開発を技術面から支えています。

NEC(日本電気株式会社)(6701)

NECも人工衛星の製造や宇宙関連システムの開発に携わっています。特に通信衛星や地球観測衛星の分野で実績があり、国内外のプロジェクトに参画しています。

また、宇宙データの利活用やAI技術の応用など、先端技術と宇宙ビジネスの融合にも取り組んでいます。

IHI(7013)

IHIは、ロケットエンジンの開発・製造において重要な役割を果たしています。日本のロケット開発において、エンジン技術は不可欠な要素であり、IHIの技術力は高く評価されています。

川崎重工業(7012)

川崎重工業は、ロケットの機体部分や航空宇宙関連の部品製造に携わっています。航空機製造で培った技術を宇宙分野にも応用し、日本の宇宙産業を支えています。

SUBARU(7270)

SUBARUは、航空宇宙事業部門において、ロケットや人工衛星の部品製造に携わっています。自動車製造で培った精密加工技術を宇宙分野にも展開しています。

宇宙ビジネスの主要分野

宇宙ビジネスは多岐にわたる分野で展開されています。ここでは、主要な事業分野について解説します。

ロケット・衛星打ち上げサービス

宇宙ビジネスの基盤となるのが、ロケットによる衛星打ち上げサービスです。従来は政府主導で行われてきましたが、近年では民間企業が参入し、打ち上げコストの低減や柔軟なサービス提供が進んでいます。

日本でもスタートアップ企業が小型ロケットの開発に取り組むなど、新たな動きが見られます。

人工衛星による地球観測

地球観測衛星は、気象予測、災害監視、農業支援、都市計画、環境監視など、幅広い分野で活用されています。光学衛星やSAR衛星など、さまざまなタイプの観測衛星が開発されており、高頻度かつ高精度な観測データの提供が可能になってきました。

QPS研究所やSynspectiveのような企業は、この分野で独自の技術を活かしたサービスを展開しています。

通信衛星サービス

通信衛星は、地上の通信インフラが整備されていない地域でも通信サービスを提供できるという利点があります。また、災害時の通信手段の確保や、IoT(モノのインターネット)デバイスの通信にも活用されています。

世界的には、スペースXのスターリンクのような大規模な衛星コンステレーションによる通信サービスが注目を集めています。

スペースデブリ除去・軌道上サービス

前述のアストロスケールが手掛けるスペースデブリ除去は、宇宙空間の持続可能な利用に不可欠なサービスです。デブリの除去だけでなく、衛星の寿命延長や軌道変更、燃料補給など、軌道上でのさまざまなサービスが開発されています。

月・惑星探査

ispaceが取り組む月面探査のように、月や火星などの天体探査も宇宙ビジネスの重要な分野です。将来的には、月面での資源採掘や月面基地の建設など、より本格的な活動が期待されています。

宇宙旅行・宇宙ホテル

一般の人々が宇宙旅行を楽しめる時代も近づいています。民間企業による宇宙旅行サービスの開発が進んでおり、将来的には宇宙ホテルなどの構想も現実味を帯びてきています。

宇宙関連株への投資を考える際のポイント

成長性とリスクのバランス

宇宙産業は高い成長性が期待される一方、技術的な難易度が高く、事業化までに長い時間を要するというリスクもあります。また、研究開発には多額の資金が必要であり、キャッシュフローがマイナスとなる期間が続く可能性もあります。

投資を検討する際は、企業のビジョンや技術力、資金調達の状況、事業の進捗などを総合的に評価することが重要です。

政府の支援策と国際情勢

宇宙産業は政府の支援策や国際的な協力体制に大きく影響を受けます。日本政府の宇宙戦略や予算配分、国際的な宇宙開発の動向などを注視することが大切です。

長期的な視点

宇宙ビジネスは短期的な利益を追求するのではなく、長期的な視点で成長を見守る姿勢が求められます。技術開発や事業化には時間がかかるため、忍耐強く投資を続けることが重要です。

分散投資の検討

宇宙関連株への投資を考える際は、複数の企業や関連分野に分散投資することでリスクを軽減することも一つの方法です。ロケット製造、人工衛星、地球観測、デブリ除去など、さまざまな分野の企業に投資することで、宇宙産業全体の成長を取り込むことができます。

宇宙ビジネスの今後の展望

市場規模の拡大

世界の宇宙産業市場は今後も拡大が続くと予測されています。新たな技術の登場や民間企業の参入により、これまでにない革新的なサービスが次々と生まれることが期待されています。

日本においても、矢野経済研究所の調査によると2050年に78兆円規模の市場に成長(※2)するとの予測があり、国内企業にとって大きなビジネスチャンスとなるでしょう。

技術革新の加速

小型衛星技術、再利用可能ロケット、AI・ビッグデータの活用など、宇宙分野における技術革新は急速に進んでいます。これらの技術革新により、宇宙ビジネスのコスト削減や新たなサービスの創出が期待されています。

民間主導の宇宙開発

宇宙開発は政府主導から民間主導へとシフトしています。民間企業の柔軟な発想とスピード感のある意思決定により、宇宙ビジネスはさらに活性化していくでしょう。

日本でも、ispaceやアストロスケールのような民間企業が世界的に競争力のある技術とサービスを提供しており、「日本のスペースX」の誕生も期待されています。

国際協力の進展

宇宙開発は国際協力が不可欠な分野です。各国が協力して技術開発や宇宙探査プロジェクトを進めることで、より大きな成果が期待できます。

日本企業も国際的なプロジェクトに積極的に参加し、グローバルな市場での存在感を高めていくことが重要です。

新たな法整備と規制

宇宙ビジネスの拡大に伴い、宇宙活動に関する法整備や国際的なルール作りも進んでいます。スペースデブリ対策、宇宙資源の利用、周波数の割り当てなど、さまざまな課題に対する取り組みが必要とされています。

適切な法規制の整備により、宇宙ビジネスがより安全かつ持続可能な形で発展していくことが期待されます。

まとめ:宇宙ビジネスの未来と投資機会

日本の宇宙産業は、政府の強力な支援と民間企業の革新的な取り組みにより、大きな成長を遂げています。ispace、QPS研究所、アストロスケールホールディングス、Synspective、そして2025年8月に上場したアクセルスペースホールディングスといった宇宙ベンチャー企業の相次ぐ上場は、日本の宇宙ビジネスが新たなステージに入ったことを象徴しています。

これらの企業は、月面探査、地球観測、スペースデブリ除去といった、それぞれ独自の分野で世界的な競争力を持つ技術とサービスを提供しています。また、三菱重工業やNEC、三菱電機などの大手企業も、長年培ってきた技術力を活かして宇宙ビジネスに貢献しています。

宇宙産業への投資は、高い成長性が期待できる一方で、技術的なリスクや長期的な視点が必要という特徴があります。しかし、人類の活動領域が宇宙へと広がっていく大きな流れの中で、宇宙ビジネスは今後ますます重要性を増していくでしょう。

2050年に向けて78兆円規模の市場へと成長が予測される日本の宇宙産業。今後も技術革新や新たなビジネスモデルの登場により、さらなる発展が期待されます。宇宙に夢を描き、その実現に向けて挑戦を続ける企業たちの動向に、これからも注目していきましょう。

免責事項:本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄の購入を推奨するものではありません。投資判断は自己責任で行ってください。株式投資にはリスクが伴い、元本割れの可能性があります。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。